Mengapa Tidak Banyak Orang Indonesia Mengenal Wiji Thukul?

Penulis: Annisa Hidayat / Mahasiswi Program Master, Universität Hamburg Editor: Yanti Mirdayanti / Ketua II & Divisi Pendidikan – IASI, e.V. - Jerman

“Apa gunanya banyak baca buku

Kalau mulut kau bungkam melulu”

(Wiji Thukul, “Aku Ingin Jadi Peluru”)

Sebelumnya saya tidak benar-benar mengenal figur seorang Wiji Thukul, sampai kemudian pada suatu hari seorang teman dekat memperkenalkannya kepada saya. Kami berdua memang sangat menyukai dunia sastra, khususnya puisi. Komunikasi kami pun sering dilakukan lewat puisi. Teman saya itu sangat mengagumi Wiji Thukul, suatu hal yang kemudian menggiring saya untuk pula mengenal Wiji Thukul lebih dekat lagi. Akhirnya, saya pun membaca puisi-puisi karya penyair yang juga aktivis pergerakan reformasi Indonesia ini. Saya ingin mencari tahu lebih jauh, siapa sebenarnya Wiji Thukul dan karya seperti apa yang sangat dikagumi oleh teman dekat yang saya sukai itu. Demikianlah awal perkenalan saya dengan Wiji Thukul, seorang penyair Indonesia yang luar biasa dan sangat kritis serta jeli terhadap kepincangan-kepincangan yang terjadi di sekitarnya.

Saat ini, setiap kali saya membaca tulisan Wiji Thukul, maka memori masa lalu ketika masih bersahabat dekat dengan teman itu akan muncul lagi di ingatan. Saya pun harus berterimakasih kepadanya, karena dia jugalah yang telah memperkenalkan saya kepada novel “Cantik itu Luka”, karya hebat penulis muda Indonesia kelahiran Tasikmalaya, Eka Kurniawan. Waktu itu tahun 2012, pada saat saya belum membaca karya-karya Eka. Sebenarnya saya sudah sering melihat bukunya di toko buku, tetapi waktu itu belum ada ketertarikan untuk membacanya. Namun akhirnya saya pun membacanya, karena ingin mengenal teman saya itu dengan lebih dekat lagi melalui buku-buku yang dibacanya. Saat itu kami saling berkirim pesan setiap hari melalui Yahoo Messenger. Betapa klasiknya masa itu, saat belum banyak aplikasi media sosial seperti saat ini!

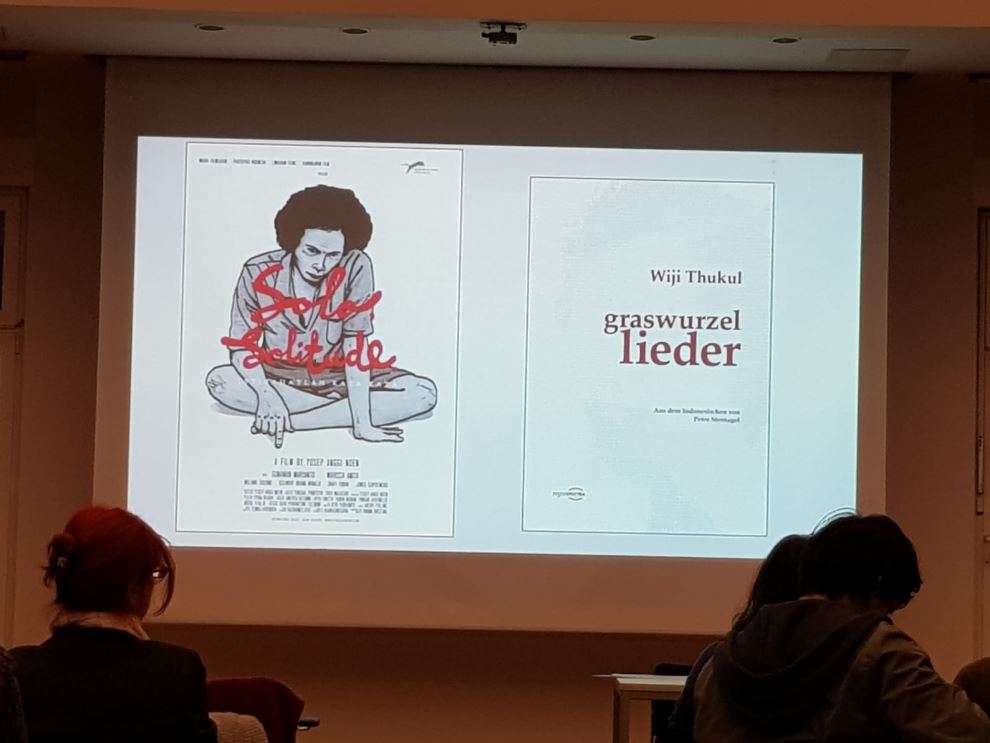

Saya harus menceritakan hal-hal tersebut karena beberapa malam lalu muncul beberapa pertanyaan pada sebuah diskusi setelah menonton pemutaran film Wiji Thukul, “Istirahatlah Kata-Kata” di Univeristas Hamburg, Jerman. Pemutaran film tersebut dikoordinir oleh Ikatan Masyarakat Jerman – Indonesia di Hamburg (disingkat: DIG – Hamburg) yang berkolaborasi dengan Jurusan Asia Tenggara, Universitas Hamburg. Ini merupakan film terakhir yang diputar dalam rangka program seri film Indonesia di Jurusan Asia Tenggara untuk Semester Musim Dingin 2018/2019. Pada setiap pemutaran film selalu ada tamu yang diundang untuk menjadi pembicara dalam sesi diskusi (tanya jawab) tentang topik film dan seluk beluk latar belakang ceritanya.

Pada Selasa malam, tanggal 15 Januari 2019 lalu, tamu yang menjadi pembicara pada pemutaran film di Universitas Hamburg adalah Peter Sternagel, seorang penerjemah beberapa karya sastra modern Indonesia, termasuk kumpulan puisi Wiji Thukul. Terjemahan dilakukannya dari Bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Jerman. Sesuatu yang spesial juga dari acara malam pemutaran film yang diselenggarakan di aula kampus Ethnologi itu adalah keterlibatan para mahasiswa Program Studi Indonesia /Melayu. Mereka ikut pentas membacakan puisi – puisi Wiji Thukul dalam versi Bahasa Indonesia. Pembacaan versi Bahasa Jerman dilakukan oleh sang penerjemah sendiri, Peter Sternagel.

Di antara sekian pertanyaan yang muncul pada acara diskusi adalah: “Mengapa tidak banyak orang Indonesia yang mengenal Wiji Thukul?”. Beberapa mahasiswa yang menyatakan bahwa mereka mengenal cerita Wiji Thukul adalah mereka yang hampir semuanya pernah tinggal di kota Yogyakarta. Di kota ini budaya seni dan sastra memang selalu aktif, sehingga banyak orang, khususnya para mahasiswa, yang mengenal Wiji Thukul melalui kegiatan aktivismenya maupun karya-karyanya puisinya. Maka bukan suatu kebetulan, teman dekat saya itu juga tinggal di Yogyakarta dan berkuliah di sana.

Wiji Thukul tidak asing bagi mereka yang menyukai sastra dan mereka para aktivis mahasiswa. Mengapa sastra? Selama jaman Orde Baru (1967 – 1998) telah terjadi pengekangan terhadap hak-hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat yang kritis dan dianggap berbeda dari versi penguasa. Keadaan ini membuat orang-orang menyampaikan pesan-pesan tersembunyi melalui sastra yang banyak dibalut dengan metafora-metafora. Pesan-pesan yang kritis dan terbuka dianggap sangat berbahaya bagi yang menyuarakannya. Pramoedya Ananta Toer misalnya adalah salah seorang penulis legendaris yang berani menyuarakan hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran hak-hak azasi manusia, tentang sejarah yang ditutupi dan fakta yang diputarbalikkan. Pramoedya kemudian dijebloskan ke penjara, dikirim ke Pulau Buru sebagai tahanan politik, dan buku-buku karyanya dibakar oleh militer Orde Baru.

Sastra adalah salah satu jalan yang dipilih Wiji Thukul untuk menyampaikan kritik-kritiknya kepada pemerintah Orde Baru. Mereka yang tidak tertarik dengan sastra memang akan jarang mendengar nama Wiji Thukul. Apalagi yang tidak aktif secara langsung dalam pergerakan reformasi, maka tidak akan mengenal siapa itu Wiji Thukul.

Wiji Thukul adalah Pram, adalah Rendra, adalah mereka yang berani mengambil jalan yang jarang dilalui orang. Kata-kata yang dilahirkan bukan kata-kata yang selalu bersembunyi di balik metafora. Mereka orang-orang sunyi yang berbicara tentang kemanusiaan. Dan sepanjang sejarahnya, orang-orang yang sepi adalah mereka yang selalu berbicara tentang kebenaran.

“Jika tak ada mesin ketik

aku akan menulis dengan tangan,

jika tak ada tinta hitam

aku akan menulis dengan arang,

jika tak ada kertas

aku akan menulis pada dinding,

jika aku menulis dilarang

aku akan menulis dengan tetes darah!”

(Wiji Thukul, “Penyair”)